-

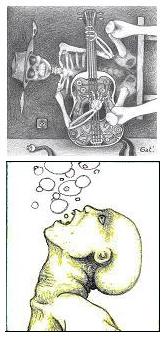

(Photo : Gat'. 2008)

(Photo : Gat'. 2008)

Il était là, seul et abandonné, au coin d'une petite rue pavée. Personne pour lui prendre la poignée, pour lui montrer le chemin. Il s'était échappé d'un cirque le matin même ; il avait pris le métro, roulé sur le bord d'un trottoir et s'était retrouvé au milieu de nulle-part, juste au-dessous de la plaque de la Rue du Languedoc .

C'était ce que l'on appelle, dans le jargon de la profession, un Bidon Des Sens. Sa place : au pied de la piste, près des ballots de paille. Il servait à mettre le feu à la salle, libérer les émotions de tous les spectateurs dans une grande flambée de joie. Ses effluves, une fois libérées, excitaient tous les sens et les rendait fous ; les gens entendaient et riaient plus fort, voyaient plus grand. Ils sentaient l'odeur du cheval sous les pieds mignons de l'Ecuyère, ils entendaient les crins crisser sous les chaussons de velours argenté. Sous l'action du fluide magique du Bidon des Sens, ils s'enflammaient pour les acrobates, brûlaient de passion pour le Clown ou la Femme coupée en deux. Pour eux, les trucs du Magicien disparaissaient sous la fumée scintillante qui enveloppait ses tours - ils n'y voyaient que du feu. Les lions venaient tout à coup d'un pays bien plus chaud. Parfois, la poudre de l'Homme-Canon détonnait sans qu'on ait besoin d'allumer la mèche ; et il s'envolait, dans un nuage de vapeurs irisées. Des spectatrices aux yeux de braise scrutaient les muscles de l'Hercule, tandis que dansait dans chacune de ses mains un nain au costume flamboyant... Monsieur Loyal était ovationné ; les artistes, adulés. Tout ça, parce qu'on bidon plein d'un liquide-mystère avait su mettre la petite étincelle nécessaire à l'embrasement des foules...

Tout ceci me revint d'un coup à l'âme et au coeur ; dix pas après l'avoir croisé, je m'arrêtai, revins en arrière. Le voir ainsi sous la pluie, sans feu ni lieu sur le pavé tout gris, me brisa le coeur. Je le pris, l'emmenai avec moi ; depuis il illumine mes soirées d'hiver. Il m'apporte chaleur et réconfort, même quand je n'ai pas de bûche à brûler. Il est convivial et plaisant ; et, qui plus est, il s'entend à merveille avec Nicéphore (c'est le lion de mon Cousin).

Gatrasz. 8 commentaires

8 commentaires

-

(Photo : Gat'. 2007)

(Photo : Gat'. 2007)

J'avais mis la machine en marche, et je regardais le tambour tourner, tourner, assis contre la vitre froide, un matin de janvier. Je somnolais, bercé par le mouvement de mes chemises et de mes chaussettes lorsque, « knock, knock », on frappa contre mon oreille à travers le carreau. Je sursautai : c'était Elle. Avec sa jupe froissée qui ne devait pas souvent tourner à 60°C dans l'eau savonneuse ; sa veste à franges arachnéenne sur un chemisier noir dentelé par l'usage et ses cheveux tressés, floconneux. Sa peau claire rendue translucide par le froid, et son haleine diaphane qui se changeait en fines volutes blanches pour s'élever vers le ciel. Mes mains contre les siennes à travers la vitre, je la regardais immobile, la tête penchée sur le côté ; elle souriait.

D'un coup, je me retrouvai dehors, les poings dans les poches de mon blouson, marchant derrière elle qui gambadait gaiement sur le trottoir. Je la suivis d'intersections en passages cloutés, d'escaliers d'immeubles en ruelles pavées. Nous atteignîmes enfin son repaire ; elle descendit les marches d'une station de métro qui, depuis longtemps, n'appartenait plus à la R.A.T.P... Je m'infiltrai comme elle entre deux murs sales et carrelés, traversai un parking souterrain changé en obscur terrain de camping pour junkies et paumés. Chacun son emplacement avec sa couverture, et son réchaud à gaz chauffant on-ne-sait-quoi... Elle enjambait des corps allongés, des matelas crasseux, contournait une tente à l'armature de ficelle... C'était son jardin, son H.L.M. à l'horizontale, qu'elle semblait connaître par cœur : chaque voisin, chaque squatteur. Elle habitait dans ce qui avait dû être une cave d'immeuble aux murs à présent crevés, derrière un couple de lave-linges dépareillés mais apparemment fonctionnels. Après tout, je m'étais peut-être bien trompé pour la jupe... Dans son réduit, elle me fit du thé - ce qu'elle mélangea aux feuilles, bien malin qui saurait le dire - que je bus engoncé dans le tas de chiffons qui lui faisait office de banquette. Pelotonnée contre moi, comme un chat, elle se contentait de humer son bol ou le mien, et parfois d'y tremper ses lèvres. Je sirotai mon thé aussi lentement que je pus, immobile, me réchauffant près d'elle...

Quant je partis, elle dormait au milieu des chiffons ; j'étendis sur elle la vieille veste à franges, mince couverture kaki sur ses frêles épaules blanches. Mon linge finissait d'être essoré quand je retrouvai ma propre laverie de quartier ; je lançai le programme de séchage, m'assis à nouveau sur les sièges en plastique, tout contre la vitre qui donnait sur la rue, et je m'endormis.

Gatrasz. 7 commentaires

7 commentaires

-

Cette année-là, ils étaient 3 amis dans ma promo ; tous des naturalistes pure souche, qui regrettaient de n'avoir pas vécu au temps de Bougainville et des grandes expéditions cartographiques. Chacun voulait par-dessus tout exprimer sa conception du monde, utiliser au mieux ses capacités pour comprendre et faire comprendre sa vision toute personnelle des choses.

Théo était le scientifique de la bande ; pour lui, tout s'expliquait par une formule, par un raisonnement logique, du mouvement des astres aux mots des personnages bibliques. Il voyait l'Univers comme une construction de briques toutes semblables, pourvu qu'on veuille bien les imaginer dans leur microcosme mathématique. Il admettait des exceptions, mais rien de ce qu'il ne pouvait expliquer ne l'intéressait. Le mystère, il n'en avait cure...

Antonio, c'était l'artiste, le dessinateur du trio. Il capturait dans un étroit filet tout ce qu'il voyait, pour en restituer les formes, selon l'interprétation qu'il en avait fait, d'un coup de crayon relativement habile. Rien ne lui faisait peur : ni un visage, ni un objet, ni un paysage. Il gravait à la surface du papier le monde tel qu'il le comprenait, bestiaire fantastique entouré de jungles touffues, que couronnaient des cieux fantasmagoriques et de hauts pics enneigés. Ce qu'il crayonnait vivait, même si ce n'était, parfois, que dans sa tête à lui.

Gaspard...c'était un autre genre de phénomène. Ce qu'il voulait, c'était comprendre l'intérieur des choses ; lorsqu'il regardait quelque chose, il était à la fois dehors et dedans. Aucun système, politique ou mécanique, ne l'intéressait s'il ne pouvait en pénétrer les plus intimes rouages. Il écorchait, il disséquait ; j'ai toujours dit qu'il devait être un peu timbré. Il étudiait la Terre et les gens comme il aurait ouvert la carcasse d'un poulet, ou celle d'une baleine échouée sur la plage. Souvent aussi, il choquait ; j'ignore comment ses amis faisaient pour ne pas s'en formaliser. Ce qu'il cherchait ? Je me le demande ; peut-être bien, en fait, le mécanisme secret de l'existence...

Et moi ? Oh, oui j'en étais, de cette promo ; mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit de parler ici. Ou plutôt...si, effectivement. Enfin, d'une certaine façon, c'est ce que j'ai fait...

Gatrasz. votre commentaire

votre commentaire

-

Cela fait longtemps à présent que je suis en fuite ; plus de jours que mes doigts n'en peuvent compter. J'écris ces notes sous un abribus désaffecté, seul endroit qui me reste où l'on ne m'attend pas les armes à la main. L'appart' ? Il est désert depuis longtemps aussi ; ma copine, malgré tout la bonne volonté du monde, n'a pas pu se faire à mon caractère épouvantable. Elle est partie ; j'espère à présent qu'elle va bien. Quant à moi, j'ai pris la poudre quand ils ont investi l'immeuble : on avait dû me dénoncer, avec d'autres activistes de la même souche. Un ami à moi était le chauffeur du général qui commandait les opérations de « nettoyage » des cités universitaires, j'ai eu pas mal de chance sur ce coup ; mais à mon avis ça ne durera pas. La fac ? Dynamitée. Lorsque les G.I. ont débarqué des U.S.A., suite à l'appel à l'aide de notre propre gouvernement, ils ont bien entendu commencé par raser les universités, nids de gauchistes et de résistants à l'autorité de l'ancien Président - aujourd'hui gouverneur de ce qui fut officiellement désigné, la semaine dernière, comme le 51ème Etat des Etats Unis d'Amérique : l'Ile-de-France...

La plupart des étudiants ont été pris dans les deux premiers mois ; l'armée américaine n'est pas trop à l'aise avec la guérilla urbaine, alors elle a fait marcher à plein le système des dénonciations rémunérées. Chaque délateur voyait son pouvoir d'achat multiplié par 10 ; par les temps qui courent, c'est quelque chose d'inespéré... Alors, un étudiant de plus ou de moins, qu'importe ? Je me cache, je mange des racines ou le produit de mes rapines - mais c'est de plus en plus dur. Mon monde s'effondre, mes secondes s'échappent comme les miettes d'un gâteau trop sec... Mes amis ont tous disparu ; d'amour, je n'en ai plus. Et je ne souhaite à personne d'aimer quelqu'un d'aussi dangereux que moi. Vivre toujours en cavale, tenaillé par la Faim et la Peur, cerné par tout ce qui, de nos jours, porte un uniforme. Je n'ai pas les papiers réglementaires, je vis dans les ruines des H.L.M. qui n'ont pas encore été complètement balayés, ou sous les ponts qu'on n'a pas encore fait sauter. Passer en Ile-de-France, nouveau territoire américain, pour m'intégrer ? Jamais ! Il a fallu la mort de la France, aux mains d'un autocrate ivre d'argent et de pouvoir, pour que je me découvre une âme de patriote. Je mourrai avec, soyez sûr qu'on ne me prendra pas vivant. Les prisons, ça n'existe plus, surtout pour les gens comme moi... Je vais devoir bientôt changer de planque ; déjà, j'entrevois des mouvements suspects autour de moi. J'ai vu passer, tout à l'heure, un blindé de la télévision sous escorte militaire. Ils flairent le scoop, ils me sentent. Les chiens sont lâchés, et ils ne sont pas de ceux qu'on déroute avec du poivre. Je crains qu'ils ne finissent par me repérer ; je file. Ces quelques feuillets, je les épingle dans mon portefeuille. Si on vient à les trouver, à les lire, c'est que je serai bien mal en point. Adieu donc, mes très chers, ou peut-être au-revoir, si j'ai de la chance. J'aimerais pouvoir vous le promettre...

Gatrasz. votre commentaire

votre commentaire

-

C'était un mercredi matin, je me promenais aux alentours de la Place des Carmes ; arrivant du Boulevard du Languedoc, j'obliquai à gauche devant un bar où, souvent, se réunissent anciens routards aux boucles grisonnantes et vieux loups de la marine à vapeur. J'aime bien les écouter parler, avec leur air inimitable de gens qui ont déjà tout vu, leurs coups de gueule si sympathiques et leurs dégaines de vrais philosophes des deux sexes, bourrus et barbus à loisir. Parfois, ils me fixent tout à coup, comme une tourterelle outragée ; j'aime à penser qu'ils reconnaissent chez moi le rêve de devenir, à peu de choses près, la vieille carcasse utopistes et sans concession qu'ils sont... Enfin bref, je m'éloignais quand je vis l'un d'eux, magnifique, guigner en se marrant vers l'entrée du parking souterrain voisin, havre de voitures de luxe et/ou de fonctions. Curieux, j'avisai deux berlines noires arrêtées à la diable au milieu du passage. Véhicules d'hommes d'état ou plutôt de chefs d'entreprise blindés aux as ; mais vides. Pas l'ombre d'un porteur d'attaché-case, ni - et là c'est bizarre - d'un chauffeur à casquette non plus. Juste les portières ouvertes sous les barrières relevées, comme le signal affolé d'un sémaphore de fortune. Ainsi s'expliquaient le sourire en coin du philosophe et le mien. Je pivotai pour continuer ma route, tombai sur un caméraman tout désemparé devant une bijouterie - en fait, c'est sur sa caméra que je faillis basculer, et sur la perche abandonnée du preneur de son qui traînait. Il me rattrapa au vol et me confia son malheur : le bijoutier qu'il interviewait avait disparu, et son larron de perchiste par la même occasion. « Pour celui-là, ajouta-t-il, j'aurais compris ; il a gagné au Loto hier. J'étais même surpris qu'il soit venu bosser ce matin ». Je réfléchis : cela faisait deux riches de plus évanouis sans prévenir. Au moins six gros nantis qui s'effaçaient de la circulation, au même endroit et à la même minute... Mon banquier était à deux pas, j'y allai ; les employés l'avaient eux-aussi perdu, comme un écureuil - c'est le comble ! - ses noisettes, ils n'arrivaient pas à le retrouver. Bin ça... Il y avait peut-être, qui sait, un congrès, un mot d'ordre secret du MEDEF ou de l'Amicale de ceux qui un jour paieront l'Impôt sur la Fortune. J'appelai un cousin très bien informé des milieux financiers qui, lui, saurait à coup sûr à quoi s'en tenir ; peine perdue. La messagerie de mon parent ne savait quoi me dire. Bon sang ! Passant près d'un panneau d'affichage, je bondis : d'ordinaire dans ce quartier-là, on lisait surtout des invitations à des concerts de musique classique. Mozart, Schubert et Chopin s'y disputaient la surface d'expression depuis assurément vingt ans. Et là, je trouvais collés par-dessus des tags et des affiches en papier pour manifestations plutôt punk-underground. Je me serais frappé si une petite Peugeot blanche, abandonnée au milieu de la rue, ses portières écartées comme des bras impuissants, n'avait émis au maximum du volume de tonitruantes mesures de Wagner ; au profit de tout un chacun, sauf du conducteur, qui brillait par son évaporation. Le son laissa soudain la place à un flash d'information spécial, qui balançait du coup en hurlant à la face des façades d'aussi étranges nouvelles que la fin des cotations boursières ou l'inquiétante disparition du Président. Mais déjà, je n'écoutais plus... « Ça, c'est drôle, dis-je en soulevant du pouce ma casquette en toile, pour afficher mon bonheur au grand jour ; où sont les riches ?»

Gatrasz. 2 commentaires

2 commentaires Suivre le flux RSS des articles

Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires

Suivre le flux RSS des commentaires

[Primitif urbain] ' Stone Dead Tripper ' Scimmia...